La actual felicidad siempre parece muy menguada en comparación de las compensaciones que brinda la miseria. Y, además, la estabilidad no es ni con mucho tan espectacular como la inestabilidad. Y el estar satisfecho no tiene el encanto de una denodada lucha contra la desgracia, ni el pintoresquismo de una pugna contra la tentación, o de una fatal derrota a manos de la pasión o de la duda. La felicidad nunca es grandiosa.

Si tuviese un poco de sentido, comprendería que su castigo es en realidad un premio. Le mandan a una isla. Es decir, le mandan a un lugar donde hallará la compañía de los hombres y mujeres más interesantes que podría encontrar en todo el mundo. Cuantas personas que, por una u otra causa, han alcanzado demasiada personalidad para poder adaptarse a la vida en común. Cuantas personas no están conformes con la ortodoxia. Cuantas tienen ideas propias. Cuantas, en una palabra, son alguien. Casi le envidio, míster Watson.

El personaje Mustafá Mond lee un fragmento de un libro a otro personaje:

Envejece el hombre; percibe un sentimiento radical de flaqueza, de cansancio, de malestar, que acompaña al avance de la edad; y, al sentirse así, se cree enfermo, adormece sus temores pensando que aquel penoso estado se debe a una causa determinada, de la que, cual de una enfermedad, espera curarse. ¡Vanas imaginaciones! La enfermedad es la vejez; y es bien desagradable. Dícese que es el miedo a la muerte y de lo que vendrá después el que vuelve religiosos a los hombres conforme entran en años. Pero mi propia experiencia me ha llevado a la convicción de que, completamente aparte de toda clase de terrores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse, conforme vamos para viejos, a causa de que, calmadas las pasiones, la imaginación y la sensibilidad menos excitadas y excitables, la razón está menos turbada en sus funciones, menos oscurecida por imágenes, deseos y distracciones que de continuo le absorbían; entonces Dios surge como de detrás de una nube; nuestra alma siente, ve, tiende hacia la fuente de toda luz; natural e inevitablemente; pues ahora que todo cuanto da vida y encanto al mundo de las sensaciones ha comenzado a huir de nosotros; ahora que la existencia fenoménica no está mantenida por las impresiones internas o externas, sentimos la necesidad de apoyarnos sobre algo que permanezca y que no nos engañe, una realidad, una absoluta y eterna verdad. Sí volvemos inevitablemente a Dios, pues este sentimiento religioso es de índole tan pura, tan delicioso para el alma que la experimenta, que nos compensa de todas las demás pérdidas…

Pero, a pesar de los pesares -insistió el salvaje-, es natural creer en Dios cuando estamos solos, completamente solos, de noche, pensando en la muerte…

Del libro titulado Un mundo feliz (1932)

Si tuviese un poco de sentido, comprendería que su castigo es en realidad un premio. Le mandan a una isla. Es decir, le mandan a un lugar donde hallará la compañía de los hombres y mujeres más interesantes que podría encontrar en todo el mundo. Cuantas personas que, por una u otra causa, han alcanzado demasiada personalidad para poder adaptarse a la vida en común. Cuantas personas no están conformes con la ortodoxia. Cuantas tienen ideas propias. Cuantas, en una palabra, son alguien. Casi le envidio, míster Watson.

El personaje Mustafá Mond lee un fragmento de un libro a otro personaje:

Envejece el hombre; percibe un sentimiento radical de flaqueza, de cansancio, de malestar, que acompaña al avance de la edad; y, al sentirse así, se cree enfermo, adormece sus temores pensando que aquel penoso estado se debe a una causa determinada, de la que, cual de una enfermedad, espera curarse. ¡Vanas imaginaciones! La enfermedad es la vejez; y es bien desagradable. Dícese que es el miedo a la muerte y de lo que vendrá después el que vuelve religiosos a los hombres conforme entran en años. Pero mi propia experiencia me ha llevado a la convicción de que, completamente aparte de toda clase de terrores e imaginaciones, el sentimiento religioso tiende a desarrollarse, conforme vamos para viejos, a causa de que, calmadas las pasiones, la imaginación y la sensibilidad menos excitadas y excitables, la razón está menos turbada en sus funciones, menos oscurecida por imágenes, deseos y distracciones que de continuo le absorbían; entonces Dios surge como de detrás de una nube; nuestra alma siente, ve, tiende hacia la fuente de toda luz; natural e inevitablemente; pues ahora que todo cuanto da vida y encanto al mundo de las sensaciones ha comenzado a huir de nosotros; ahora que la existencia fenoménica no está mantenida por las impresiones internas o externas, sentimos la necesidad de apoyarnos sobre algo que permanezca y que no nos engañe, una realidad, una absoluta y eterna verdad. Sí volvemos inevitablemente a Dios, pues este sentimiento religioso es de índole tan pura, tan delicioso para el alma que la experimenta, que nos compensa de todas las demás pérdidas…

Pero, a pesar de los pesares -insistió el salvaje-, es natural creer en Dios cuando estamos solos, completamente solos, de noche, pensando en la muerte…

Del libro titulado Un mundo feliz (1932)

***

A medida que el individuo crece, su conocimiento toma una forma más conceptual y sistemática, y su contenido utilitario es enormemente aumentado. Pero estas ganancias se hallan contrapesadas por cierto deterioro en la calidad de la aprehensión inmediata, por un embotamiento y pérdida de poder intuitivo.

Si uno mismo no es sabio ni santo, lo mejor que puede hacer, en el campo de la metafísica, es estudiar las obras de los que lo fueron y que, por haber modificado su modo de ser meramente humano, fueron capaces de una clase y una cuantía de conocimiento más que meramente humanas.

La naturaleza de la Realidad Una debe conocerse por la clara percepción espiritual de uno mismo; no puede conocerse mediante un pandit –hombre docto—. Análogamente, la forma de la luna sólo puede conocerse por los ojos de uno mismo, ¿cómo podría conocerse por otro?

Pues el lenguaje, como Richard Trench lo señaló hace tiempo, es con frecuencia más sabio, no sólo que el vulgo, sino más sabio que los que lo hablan. A veces encierra verdades que en otro tiempo eran bien conocidas, pero que se han olvidado. En otros casos, contiene los gérmenes de verdades que, aunque no fuesen nunca claramente discernidas, atisbó el genio de sus inventores en un afortunado momento de adivinación.

Gran parte del conocimiento más original y provechoso del mundo se realiza por personas de pobre físico y de espíritu todo lo contrario de práctico. A causa de esto y de que el valor del pensamiento puro, sea analítico o integral, ha sido en todas partes más o menos claramente reconocido, toda sociedad civilizada tomaba, y aún toma, medidas para proteger hasta cierto punto a los pensadores de las dificultades y angustias ordinarias de la vida social. La ermita, el monasterio, el colegio, la academia y el laboratorio de investigación; el cuenco del mendigo, las dotaciones, el patrocinio y la concesión de subvenciones públicas; tales son los principales medios que han usado los activos para la conservación de esa rara ave, el contemplativo religioso, filosófico, artístico o científico. En muchas sociedades primitivas las condiciones son duras y no hay excedente de riqueza. El contemplativo nato tiene que arrostrar sin protección la lucha por la existencia y el predominio social. El resultado, en muchos casos, es que muere joven o está tan desesperadamente atareado por sólo mantenerse vivo que no puede dedicar su atención a nada más. Cuando esto ocurra, la filosofía dominante será la del duro, extravertido hombre de acción.

La divina Base de toda existencia es un Absoluto espiritual, inefable en términos del pensamiento discursivo, pero –en ciertas circunstancias— susceptible de ser directamente experimentado y advertido por el ser humano. Este Absoluto es el Dios sin forma de la fraseología mística hindú y cristiana. La última finalidad del hombre, la razón final de la existencia humana, es el conocimiento unitivo de la divina Base, el conocimiento que puede llegar tan sólo a los que están decididos a morir para el yo y de tal modo a hacer sitio, por así decirlo, a Dios. De cualquier generación de hombres y mujeres, muy pocos podrán alcanzar la finalidad última de la existencia humana; pero la oportunidad para llegar al conocimiento unitivo será, de uno u otro modo, continuamente ofrecida hasta que todos los seres sensibles adviertan quiénes son realmente.

En Rusia, la literatura, el arte y la ciencia se han convertido en las tres personas de una nueva Trinidad humanista. Y no está el culto de la Cultura confinado a la Unión Soviética. Es practicado por una mayoría de intelectuales en las democracias capitalistas. Periodistas listos y endurecidos, que escriben sobre todas las demás cosas con el condescendiente cinismo de gente que lo sabe todo acerca de Dios, el Hombre y el Universo, y han descifrado toda la absurda trama, se caen de espaldas de admiración en cuanto le llega el turno a la Cultura. Con un ardor y un entusiasmo que son, en las circunstancias, indeciblemente ridículos, nos invitan a compartir sus emociones, positivamente religiosas, ante el Arte Superior, según se representa en las últimas pinturas murales o centros cívicos, insisten en que mientras Mr. X siga escribiendo sus inimitables novelas y Mr. Y sus críticas más que coleridgianas, el mundo, pese a todas las apariencias en contrario, tiene sentido. La misma sobrevaloración de la cultura, la misma creencia de que el Arte y la literatura son fines en sí mismos y pueden florecer aislados de una razonable y realista filosofía de la vida, han llegado a invadir escuelas y colegios. Entre los educacionistas avanzados hay mucha gente que parece creer que todo irá bien mientras se permita a los adolescentes expresarse a sí mismos y se aliente a los niñitos a ser creadores en la clase de trabajos artísticos. Pero, ¡ay!, la plastilina y la expresión de sí mismo no resolverán el problema de la educación. Tampoco lo resolverán la tecnología y la orientación profesional, ni los clásicos, ni las Cien Obras Maestras.

La simplicidad y espontaneidad del sabio perfecto son fruto de la mortificación, mortificación de la voluntad y por el recogimiento y la meditación de la mente. Sólo el artista más altamente disciplinado puede recobrar, en un plano más elevado, la espontaneidad del niño con su primera caja de pinturas. Nada es más difícil que ser sencillo.

Las palabras no son hechos, y todavía menos el Hecho primordial. Si las tomamos con excesiva seriedad, perderemos nuestro camino en un bosque de zarzas enredadoras. Pero si, por el contrario, no las tomamos con bastante seriedad, quedaremos sin darnos cuenta de que hay un camino que se puede perder o una meta a la cual llegar. Si los iluminados no predicaran, no habría salvación para nadie. Pero, como las mentes y lenguajes humanos son lo que son, esta predicación, necesaria e indispensable, está rodeada de peligros. La historia de todas las religiones se parece en un punto importante; algunos de sus fieles son esclarecidos y libertados, porque han sabido reaccionar apropiadamente ante las palabras que los fundadores dejaron caer; otros alcanzan una salvación parcial con una adecuación parcial; otros, en fin, se dañan a sí mismos y a su prójimo reaccionando de un modo totalmente inapropiado, sea haciendo caso omiso de esas palabras, o tomándolas demasiado en serio y tratándolas como si fueran idénticas con el Hecho a que se refieren.

En la práctica, las palabras son usadas para otros fines que hacer afirmaciones sobre hechos. Muy a menudo se emplean retóricamente, para despertar las pasiones y dirigir la voluntad hacia alguna ruta de acción que se considera deseable. Y también, a veces, son usadas poéticamente; esto es, son usadas de modo tal que, además de hacer una afirmación acerca de cosas y acontecimientos reales o imaginarios, y además de influir retóricamente en la voluntad y las pasiones, hacen que el lector advierta que son bellas. La belleza en el arte o la naturaleza es cuestión de relaciones entre cosas que no son en sí mismas intrínsecamente bellas. No hay nada bello, por ejemplo, en vocablos como tiempo o sílaba; pero cuando se emplean en una frase como hasta la última sílaba del registrado tiempo, la relación entre el son de las palabras componentes, entre nuestras ideas de las cosas que representan y entre las resonancias de asociación con que cada palabra y la frase toda están cargadas, es aprehendida como bella por intuición directa e inmediata. Sobre el empleo retórico de las palabras no es necesario decir mucho. Hay retórica para buenas causas y retórica para causas malas; retórica que es tolerablemente fiel a los hechos a la vez que conmovedora, y retórica que es inconsciente o premeditadamente una mentira. Aprender a distinguir entre las diferentes clases de retórica es una parte esencial de la moralidad, y la moralidad intelectual es una precondición de la vida espiritual, tan necesaria como lo es el dominio de la voluntad y la vigilancia del corazón y la lengua.

Al poeta, al amante de la naturaleza, al esteta se le otorgan aprehensiones de la realidad análogas a las concedidas al abnegado contemplativo; pero, por no haberse ocupado en hacerse completamente abnegados, son incapaces de conocer a la belleza divina en su plenitud, tal como es en sí misma. El poeta nace con la capacidad de disponer las palabras de tal modo que algo de la cualidad de las gracias e inspiraciones que ha recibido pueda hacerse sentir a otros seres humanos en los espacios blancos, por así decirlo, que quedan entre sus versos. Es este un grande y precioso don; pero si el poeta se contenta con este don, si persiste en adorar la belleza en el arte y la naturaleza sin ir mas allá haciéndose capaz, por la abnegación, de aprehender la belleza tal como es en la Base divina, entonces es sólo un idólatra. Cierto que su idolatría se halla entre las más elevadas de que los seres humanos son capaces; pero no por ello deja de ser idolatría.

Sólo aquellos que manifiestan poseer, aunque sea en pequeña proporción, los frutos del espíritu, pueden persuadir a otros de que la vida del espíritu merece ser vivida.

Del libro titulado La filosofía perenne (1946)

***

-Ahora y aquí, muchachos— repitió el pájaro una vez más, y bajó aleteando de su percha en el árbol muerto y se posó en el hombro de la niña. Ésta peló otra banana, entregó dos tercios a Will y ofreció el resto al mynah.

-¿El pájaro es tuyo?— preguntó Will.

Ella meneó la cabeza.

-Los mynah son como la luz eléctrica— declaró. No pertenecen a nadie.

-¿Por qué dice esas cosas?

-Porque alguien se las enseñó— respondió la chiquilla con paciencia. ¡Qué burro!, parecía insinuar su tono.

-¿Pero por qué le enseñan esas cosas? ¿Por qué Atención? ¿Por qué Ahora y aquí?

-Bien… -Buscó las palabras correctas para explicar lo evidente a ese extraño imbécil—. Eso es lo que uno siempre olvida, ¿no es así? Quiero decir, uno olvida prestar atención a lo que sucede. Y eso equivale a no estar ahora y aquí.

-Y los mynah vuelan de un lado a otro recordándolo… ¿Es eso?

La niña asintió. Por supuesto, era eso.

Bajo el interrogatorio de la niña, le relató lo que había sucedido. La tormenta, la varadura del bote, la larga pesadilla de la ascensión, las serpientes, el horror de la caída… Comenzó a temblar de nuevo, con más violencia que antes. Mary Sarojini escuchó con atención y sin hacer comentarios. Luego, cuando la voz de él vaciló y finalmente se quebró, se adelantó, y, con el pájaro todavía encaramado en su hombro, se arrodilló junto a él.

-Escucha, Will— dijo, poniéndole una mano en la frente. Tenemos que librarnos de eso. Su tono era profesional y serenamente autoritario.

-Ojalá supiera cómo— respondió él, castañeteando los dientes.

-¿Cómo?— repitió la niña. Pues en la forma acostumbrada, por supuesto. Vuelve a hablarme de esas serpientes, y de cómo te caíste.

-No quiero— dijo él, meneando la cabeza.

-Es claro que no quieres— dijo ella. Pero tienes que hacerlo. Escucha lo que dice el mynah.

-Ahora y aquí, muchachos— continuaba exhortando el pájaro. –Ahora y aquí, muchachos—.

-No puedes estar ahora y aquí –continuó la niña— hasta que te hayas librado de esas serpientes. Díme.

-No quiero, no quiero—. Estaba casi al borde de las lágrimas.

-Entonces jamás te librarás de ellas. Se arrastrarán toda la vida dentro de tu cabeza. Y te lo tendrás merecido—. Agregó Mary Sarojini con severidad.

Él trató de dominar los temblores, pero su cuerpo había dejado de pertenecerle. Algún otro se había hecho cargo de él, alguien malévolamente decidido a humillarlo, a hacerlo sufrir.

-Recuerda lo que sucedía cuando eras niño— le decía Mary Sarojini. ¿Qué hacía tu madre cuando te lastimabas?

Lo tomaba en sus brazos, le decía Mi pobre niño, mi pobre niñito.

-¿Hacía eso?— Mary habló con un tono de escandalizado asombro. ¡Pero es espantoso! Es la mejor forma de hacerlo permanente.

-Mi pobre niñito— repitió, burlona; debe de haberte seguido doliendo durante horas enteras. Y es seguro que no lo olvidabas nunca.

Will Farnaby no ofreció comentario alguno; permaneció echado en silencio, sacudido por irreprimibles estremecimientos.

-Bueno, si no lo haces tú, lo haré yo en tu lugar. Escucha, Will: había una serpiente, una gran serpiente verde, y tú casi la pisaste. Casi la pisaste, y te dio un susto tan grande, que perdiste el equilibrio y caíste. Y ahora dílo… ¡Dílo!

-Casi la pisé— susurró él obediente. –Y entonces… -No pudo decirlo.

-Y entonces caí— pronunció al cabo, con voz casi inaudible.

Del libro titulado La isla (1962)

***

Ahora me doy cuenta de que el encanto verdadero de la vida intelectual reside en su facilidad, en la sustitución, por simples esquemas intelectuales, de las complejidades de la realidad (…) Es mucho más fácil saber muchas cosas, por ejemplo, sobre la historia del arte y tener ideas profundas sobre la metafísica y la sociología que conocer personal e intuitivamente a los hombres y tener relaciones satisfactorias con sus amigos, su amante, su mujer o sus hijos.

La vida de una época puede ser sintetizada solamente por los poetas.

De fuente desconocida,

citado por André Maurois en el libro titulado Mágicos y lógicos

***

citado por André Maurois en el libro titulado Mágicos y lógicos

***

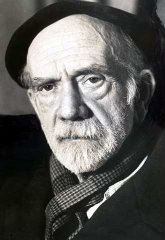

Aldous Leonard Huxley

(1894-1963)