Esta novela corta fue mi cuarto libro escrito, y la escribí entre los veinte y los veintiún años. Con el paso del tiempo la fui corrigiendo, aunque levemente, hasta ahora en que entrego la versión definitiva, terminada de revisar ayer. La publiqué en forma completa en varias entregas que hacía en la revista Trascender en el suplemento de lectura, en las páginas finales. Quizás la entregue de a poco también aquí, en El Contemporáneo, ya que no es muy larga. Y creo que no tengo más nada que decir, adiós.

El golpe

Partiré desde el golpe. El golpe y el corte en mi cabeza, la pelea, la imagen fugaz de una sangrienta riña entre dos muchachos; la reja, el poste, los otros muchachos que intentaban separarnos, mi remera hecha pedazos y la cadenita de oro de mi adversario en mi mano, en mi dolorida mano, en la culminación de un antebrazo colmado de moretones.

El golpe y los días posteriores, en un estado extraño, similar al estado del afiebrado, todo lento, todo extraño para comprenderlo. Aquel momento de locura, de euforia, de violencia, de odio hacia mi adversario. Habían logrado separarme y tuve que irme y le pedí a alguien que me acompañara a algún lugar, pero ese muchacho me miraba perplejo, pues veía la sangre que caía desde el corte de mi cabeza por el cuello para luego manchar el pecho y el abdomen; entonces le pedí que llamase a mi amigo, que lo trajese conmigo, que pronto iríamos al hospital, a la sala de guardia a curarme, a salir de ese estado. Quería verme mejor, quería estar limpio y divirtiéndome, pues ¿qué hacía un viernes por la noche en ese estado? ¿No habíamos salido con Sebastián a divertirnos? ¿No íbamos simplemente a tomar unas cervezas y a conversar? ¿No íbamos a conversar sobre nuestro futuro viaje a la Costa Atlántica, a Miramar? Nada entendía, todo había sido rápido; el estúpido joven adinerado, su cargoseo y mi reacción de pegarle una piña en la nuca. Claro, pero yo pensé que Sebastián también le iba a pegar, y no fue así. Se levantó de la silla en donde estaba y vino hacia mí, y ahí sí que me vi en problemas. Era más robusto, no más alto, pero sí con espalda más ancha y brazos y manos más fuertes, así que vino hacia mí y balbuceó unas palabras de enojo amenazándome, y antes de que pudiese esperármelo ya estaba encima mío zarandeándome de un lado para el otro. Y ahí el maldito golpe, no sé si contra el poste, el piso, la reja o la pared, pues por todos esos lados anduvimos revolcándonos, y pienso que alguna de todas las piñas que pude tirar alguna tuvo que haber entrado, y sino, mala suerte, lo que vale es el valor, como le venía diciendo esa noche a Sebastián. Yo conozco un marica que una vez salió corriendo ante la inminencia de una pelea. Nunca lo voy a olvidar. Claro que desde entonces supe qué clase de hombre era. Y después de la imagen súbita, del desconcierto de los muchachos que estaban ahí, vino lo peor; el ir en bicicleta a la sala de guardia del hospital, esperar, entrar, la anestesia, esperar, el primer punto, esperar menos, el segundo punto, esperar, y finalmente el tercer punto, y todo ese tiempo respirando el olor nauseabundo del plástico húmedo que cubría la camilla, esa misma camilla que había soportado el peso de cientos de personas en estados mucho más graves que el mío. En guardia siempre se ven las peores cosas, una vez en el mismo lugar –me había fracturado un hueso del antebrazo— vi a un joven que recién había chocado con su moto contra un camión y tenía fractura expuesta –los huesos visibles— en la rodilla, y así existen cientos de accidentes que unidos al escenario de la sala de guardia con su olor a latex de los horripilantes guantes descartables, a plástico y a remedios hacen de ese circo apestoso algo indeseable para cualquier mortal.

El golpe… Motivo de vivencias espantosas, motivo de dolor en mi cabeza durante días, motivo del estado afiebrado que me alejó del mundo estando en él, motivo de visitas curiosas al médico –yo le explicaba que era consciente pero que estaba un poco tonto—, motivo del tiempo en cama y de contemplaciones generales sobre la vida, por lo tanto, el golpe es sinónimo de suspensión en el tiempo y sinónimo de motivo, motivo de haber empezado con esta historia.

Primeros viajes

1_______________________________________

Todas las noches encierran dilemas, grandes dilemas para esas ocasiones, siempre de noche y en pleno insomnio. Claro que para la mañana ya habremos olvidado todo lo referente a aquellos dilemas tan importantes en los que pensamos habitualmente por las noches. El dilema de esta noche –a decir verdad de otras tantas— es cómo escribiré la historia que viviré –sonrío por la eventual rima—. Claro, en pocos días comenzaré a vivir una historia. Me iré de viaje con un amigo, no muy lejos, pero con mi amigo compartimos la idea de que cuando uno sale de su casa y no vuelve por unos días, ya está de viaje, aunque sólo esté a cincuenta kilómetros de su hogar. Y cuando hablo de mi amigo y de viajes, obligadamente mi memoria me remonta a incontables días pasados y en diversos lugares estando de viaje. No puedo no nombrar aquel viaje de una noche que hicimos a Luján, sin carpa, a dormir debajo de una mesa de cemento como cobijo para los tres; Gastón, Sebastián y yo. Claro que en tan poco tiempo nada extraordinario aconteció, simplemente tuvimos miedo, mucho miedo. El lugar en donde dormimos era del otro lado del horripilante y extremadamente contaminado Río Luján, allí donde no había ni una sola luz a la redonda, ni agua potable, ni baños, ni personas; y en donde únicamente podrían estar tres locos aventureros sin nada mejor que hacer que andar un día de semana por ese incipiente bosque con una pequeña linterna como única luz. Eso fue quizás lo mejor; el miedo. Cruzamos el puente. Se podían divisar perdidos pares de luces redondas que correspondían a coches lejanos. Las maderas del puente emitían curiosos sonidos al caminar sobre ellas, y luego, al finalizar el estrecho sendero peatonal del puente, debíamos bajar por una pendiente y empezar a introducirnos por aquel oscuro bosque. Pronto descubrimos una vía, pero evidentemente no era para un tren normal, ya que su tamaño era muy reducido –habría unos cuarenta o cincuenta centímetros de distancia entre cada riel—. Sí podría ser un tren para pequeños duendes del bosque, cosa que pensamos entre risas, pero pronto coincidimos en que sería una vía para pequeños vagones que se utilizarían en otros tiempos para transportar algo, vaya uno a saber qué. Así que seguimos el trayecto de la vía hasta que en un momento se introducía demasiado en el bosque y decidimos quedarnos ahí, en aquella mesa con sus asientos. La única luz era la pequeña linterna que habíamos ubicado en el centro de la mesa, y a ambos lados detrás de nosotros todo era oscuridad y ruidos extraños; el agua del río, insectos, animales, el pasar de los coches por el ya lejano puente y demás ruidos no identificados. Nos mantuvimos despiertos casi toda la noche. ¿Quién podría dormirse en un lugar así? Conversamos y cantamos para espantar al miedo hasta que nos fuimos durmiendo uno a uno. El amanecer nos levantó con el sonido de las campanas de la imponente Basílica de Luján, que se encontraba del otro lado del río y que de todos modos podíamos divisar por entre las ramas de los árboles observando hacia arriba, ya que a esa gran altura se encontraban sus numerosas cúpulas grisáceas y avejentadas, así como la cruz impuesta en la cúpula más alta. El amanecer nos tranquilizó; lo que la noche anterior parecía un hueco insondable y eterno en donde una pequeña vía se perdía, con la luz del día era simplemente una forma circular creada por las viejas ramas de los árboles, y ahí sí que nos animamos y terminamos de conocer el trayecto de la vía y el territorio que nos rodeaba. Fue una noche, un amanecer y una vuelta a casa. Tres jóvenes de dieciséis años ansiosos por vivir aventuras vagabundeando en busca de circunstancias extrañas, vivencias inauditas, sucesos extraordinarios. Siempre fue nuestro objetivo, estando a una cuadra de casa o a miles de kilómetros.

2____________________________________

Volví a ese mismo lugar cuatro o cinco veces, unas con Sebastián y otras sin él. En todas las veces tuvimos miedo; esa sensación quizás sea lo que hacía a ese lugar tan particular. En Lobos también vivimos aventuras inolvidables, justamente en la Bahía de Lobos, que era nuestro lugar preferido de la laguna. La noche que más recuerdo fue aquella cuando Lucas, Gastón, Sebastián y yo nos emborrachamos con cerveza –habíamos llevado una heladera portátil llena de latas frías— y nos dirigimos desternillándonos de risa hacia el lugar donde yacían los botes muy apacibles en las mansas aguas de la tranquila laguna. Pronto lo manso, lo tranquilo y lo apacible se convirtió en ruidoso, esplendoroso y mágico. Los botes eran grandes, cabrían ocho personas en cada uno, y tenían sus anclas bajas, así que nos subimos en uno, todo esto de una manera ruidosa y siempre riéndonos, alzamos el ancla por la soga y la lanzamos hacia el bote más cercano; habría como ocho en un radio de diez metros cuadrados. El ancla cayó estrepitosamente dentro del bote, y eso también nos causaba gracia. Atrajimos hacia nosotros ese segundo bote y nos trepamos en él, y así hicimos sucesivamente con algunos de los botes que allí había, paseándonos de uno en uno, revoleando anclas de aquí para allá. Como en todos los campamentos, yo iba extremadamente armado y equipado para la ocasión. Mi riñonera cruzando mi pecho y mi espalda, quedando así colgada del lado de mi costilla izquierda. Enganchados en la cinta de la riñonera que cruzaba mi pecho, un hacha pequeña, un facón de plata –reliquia familiar que había robado para la ocasión— y una linterna. En un momento Lucas agarró una canoa que estaba en tierra y la introdujo en el agua, se subió e invitó Sebastián a hacerlo, y yo no quise perderme la travesía, entonces me situé parado en el medio, mientras ellos, sentados, remaban con pequeños palos. Evidentemente la canoa era para dos personas, y yo, en medio de mi borrachera, me puse a bailotear mientras mis amigos me advertían que me podía caer. No me caí, pero lo que sí se cayó fue el hermoso facón de plata decorado con motivos gauchescos que nunca volví a recuperar y que mi familia se continúa preguntando dónde está. Todo terminó cuando el sereno del camping se nos apareció en la orilla como una sombra y nos dijo que nos calláramos, pero para nuestro asombro, no parecía estar muy enojado, por lo que supusimos que al vernos tan excitados y fuera de control tuviese miedo de retarnos pensando en que lo golpearíamos o algo así. La cuestión fue que le pedimos disculpas –siempre lo hacemos en ocasiones semejantes— y nos fuimos a dormir.

3_________________________________

Otra situación en donde los botes aparecen como protagonistas la vivimos en San Miguel de Monte. Esta vez estábamos Gastón, Ezequiel, Sebastián y yo en un camping a orillas de la laguna de Monte, que es más grande y más profunda que la de Lobos. Hacía ya unos días que estábamos, y una noche habíamos comprado varias cervezas de litro que almacenábamos en la heladera portátil de Sebastián, y como esa noche no las habíamos terminado de tomar, habían quedado para el día siguiente; cosa que no nos acordábamos. Así que al otro día nos levantamos y fuimos a jugar al fútbol a una cancha pequeña y de arena –cubierta con redes para que la pelota no se fuera al agua— que había en la orilla de la laguna. Después del partido dos contra dos que jugamos, volvimos al campamento, y al abrir la heladera comprobamos que habían sobrado unas cervezas. Las tomamos y fuimos a comprar más; era un día de mucho sol y estábamos sedientos. Tomamos esas otras cervezas y por consecuencia terminamos alegrándonos más de lo habitual. En esa tarde y en ese estado, se nos ocurrió robar un bote e ir con él hasta el otro lado de la laguna, así podríamos pasear por la parte céntrica del pueblo. Gastón y yo fuimos los encargados de acercar el bote a la orilla ya que estaba unos metros hacia dentro del agua, y Ezequiel y Sebastián tenían por encargo conseguir los largos palos que servirían como remos. En pocos minutos volvieron, ya que con Gastón descubrimos que el bote ya tenía remos en su interior, además de carteles publicitarios que arrojamos rápidamente al agua. En un breve lapso de tiempo el bote partía con nosotros adentro. Para dirigirlo fue todo un tema, ya que no teníamos experiencia y eso nos impedía que fuese derecho, pero así y todo, yendo de un lado hacia otro, tomamos velocidad y pronto abandonamos la orilla. Nuestros rostros irradiaban felicidad. Al haber hecho un tramo de ciento sesenta metros aproximadamente, pude divisar otro bote que se aproximaba hacia nosotros con velocidad. Al advertirlo se lo comuniqué a Sebastián, que con su tranquilidad característica me dijo: No pasa nada, no vienen para acá, ya vas a ver, quedémonos y esperemos. Lamentablemente sí tenían algo que ver con el bote y con nosotros, ya que al llegar a donde estábamos, nos chocaron con su bote y saltaron hacia el interior del nuestro. A todo esto el único que había quedado arriba del bote era yo que tenía el dedo índice de la mano izquierda cortado y vendado y no quería arrojarme al agua. Los chicos me gritaban desde el agua para que me tirara, pero además de estar yo en el bote, estaban nuestras pertenencias; la cámara de fotos, la ropa y demás, así que me resistí hasta que uno de los hombres, un moreno gordo y corpulento, me golpeó con un remo en la cabeza acusándome de ladrón, y me lo repetía: Ladrón, ladrón. Y yo no tuve más remedio, o fue lo único que se me ocurrió en ese momento, que arreglar el asunto con dinero. Le ofrecí una determinada cantidad que serviría como alquiler forzado del bote y también para que llevase nuestras pertenencias al muelle. De todos modos me obligó a tirarme al agua; cosa que tuve que hacer y unirme a los chicos que ya estaban nadando hacia la orilla. Al sumarme al grupo no pudimos contener nuestras risas por lo acontecido, y de ese modo se dificultaba más el hecho de nadar, ya que nadar y reírse a la vez era imposible, así que nos quedábamos flotando y riéndonos en el agua. Los dos tipos nos miraban perplejos y enojados, realmente no entendían bien de qué nos reíamos. Pronto llegamos a la orilla y volvimos cansados al campamento.

En otro viaje a San Miguel de Monte nos escapamos del camping, dejando una importante deuda pendiente. Lo relataré brevemente. Sin duda era tentador huir del camping sin pagar, ya que por un lado era muy fácil hacerlo y por el otro, si lo hacíamos, tendríamos a nuestra disposición el dinero predestinado a pagar el importe de nuestra estadía. Decidimos huir de noche por la parte trasera del camping. Había que subirse a las mesas y saltar desde ahí unos alambres, pero al final nuestro escape fue distinto. Yo me había ido a bañar a las una de la mañana aproximadamente –el escape estaba planeado para las tres—, y cuando salí del baño sorprendido quedé al ver el temporal que estaba azotando a todo el pueblo. En unos minutos se cortó la luz en toda la zona, y a decir verdad, en todo el pueblo, ya que del otro lado de la laguna tampoco había luz. El viento tenía ocupadas a las personas que estaban despiertas intentando que no se les volara nada, y entonces, al advertir que el sereno ya no estaba en la casilla de la entrada, decidimos huir por el frente, por el mismo lugar que habíamos usado para entrar unos días antes como cuatro jóvenes decentes. Puedo asegurar que hicimos tan rápido los bolsos –la carpa la sacamos de un tirón y la metimos en la heladera portátil con estacas y todo lo que venía— que al volver la luz una media hora después, nadie notó si hubo alguien alguna vez o fue sólo una ilusión. Esa noche dormimos en una estación de servicio que quedaba cerca de la estación del ferrocarril en donde debíamos tomar el tren para volver a casa unas horas después. Y entonces teníamos dinero y hambre, por lo tanto gastamos parte del dinero en comprar muchas galletitas que acompañábamos con unos buenos mates. Lo bueno fue encontrar en esa estación una máquina expendedora de agua caliente, precisamente para calentar agua para el mate y que usan los camioneros –hay cientos allí— para cargar sus termos. Lo que recuerdo de esa noche es eso; esa estación con su hermosa máquina de agua caliente, un hombre morocho y gordo que cantaba tango muy bien, hombres avejentados y borrachos acodados en la barra del bar escuchándolo y nosotros, todos desparramados en la puerta oyendo al cantante, llenando nuestros estómagos y contentos por el exitoso escape.

4_________________________________

Con el pasar del tiempo vinieron viajes más largos y más lejos, y así fue que con Gastón y Sebastián nos fuimos a la Costa Atlántica, precisamente a la ciudad de Mar del Plata. Ese viaje fue hermoso, pero en realidad no ocurrió nada extraordinario, simplemente la aventura era vagabundear y conocer gente, ya que dormíamos en la playa, y durante el día caminábamos y conocíamos lugares. Lo destacable de ese viaje fue que por intermedio de Gastón logramos dormir unas cuantas noches en un departamento en donde estaban viviendo siete chicas más grandes que nosotros, y allí compartimos días festivos y de borracheras memorables. También presenciamos un diluvio que salió en los periódicos. Ese día había ido con Sebastián a presenciar el Campeonato de Surf de 1997 en las playas de Playa Grande, organizado por la marca de zapatillas Reef. Casi al finalizar el campeonato empezó a llover y el viento empezó a soplar rabiosamente. Todas las personas corrían de aquí para allá tratando de encontrar a su gente, y con Sebastián empezamos a correr. Yo le decía que no pare, que corra, porque al parar me agarraba un frío terrible e insoportable. Así que corrimos y corrimos mientras el agua caía en cantidades anormales. Pronto le hice señas a una camioneta para que nos llevase y me respondió afirmativamente, así que subimos y nos llevó un buen tramo. A decir verdad, nada pudo ser más perfecto, pues nos dejó a cuatro cuadras del departamento de las chicas. Allí nos bañamos con agua caliente y recuerdo que después tomamos unos exquisitos mates acompañados con facturas. Fue un buen viaje, pero no se puede comparar con lo que vivimos en Valle Grande, en Mendoza, un tiempo después. Ese viaje a Mendoza –yo ya había ido— se puede resumir en nuestros ascensos a la montaña. El primer ascenso fue de noche, y eso fue lo alocado, sin planear, sin equipo suficiente y sin idea de qué se escondía detrás de la cima que se veía desde la ruta. Como iluminación teníamos un solo sol de noche que llevaba el que iba en el medio, y de esa forma nos las arreglábamos. Alcanzamos la primera cima, que era la que veíamos inalcanzable desde la ruta, y allí gritamos, saltamos y nos fotografiamos con gestos victoriosos. Luego ascendimos un poco más y allí nos quedamos, pues ya nada se veía con tan poca luz, pero en ese mismo momento decidimos volver otro día, pero con equipo como para pasar la noche. Así fue; volvimos a la montaña. Llegamos al lugar en donde habíamos estado, hicimos fuego y preparamos una sopa de tomate con fideos enrollados que disfrutábamos con exquisitos vinos mendocinos. Apenas amaneció empezamos a caminar con el objetivo de llegar a una cima que veíamos muy lejana. Era increíble que en un lugar tan alto hubiera tanto espacio llano, es decir, que después de haber subido tanto nos encontrábamos con metros y metros de piso llano, y recuerdo que pensábamos qué bueno sería hacer un recital de rock multitudinario allí arriba. Alcanzamos la cima lejana, estuvimos un buen tiempo allí disfrutando de la panorámica vista y luego volvimos. Lo extraño fue que al volver encontramos el campamento de pura suerte, porque en realidad estábamos medio perdidos. Lo encontramos por la música de la radio que habíamos dejado prendida, entonces, por suerte, escuchamos la música lejana y rastreando el sonido pudimos llegar al campamento, que eran nuestras mochilas y la ropa y la radio todo desparramado desprolijamente por ahí. Después también hicimos otros viajes y vivimos también vivencias especiales como dormir en la calle, hacer dedo por la ruta de noche, dormir en albergues de mochileros con personas locas y extrañas, en fin, vagar a la deriva.

Noche Buena

1_______________________________

El dilema de un tiempo atrás era cómo iba a escribir la historia que iba a vivir –otra vez con las rimas—, y el dilema de ahora es cómo voy a ordenar la historia que ya viví y que dejé plasmada en unos cuantos escritos ocasionales. El viaje fue enriquecedor por sobre todas las cosas. En realidad todos los viajes nos reviven, nos rejuvenecen por más jóvenes que seamos. El 23 de diciembre del año 2000 partimos con mi amigo Sebastián para Mar del Plata a pasar unos días antes de ir a Miramar para quedarnos allí a trabajar por dos meses. Al final resultó ser que yo me tuve que volver y Sebastián se quedó, pero déjenme que les cuente cómo fue todo. Fuimos a Mar del Plata en tren. El viaje fue incómodo ya que éramos dos personas y la empresa del ferrocarril nos ubicó en un asiento para tres, o sea, Sebastián del lado de la ventanilla, yo en el medio y un viejo inexpresivo del lado del pasillo. Sebastián dormía tranquilamente apoyándose en la ventanilla, y yo no podía recostarme por el maldito viejo, así que viajé la mayoría del tiempo en la parte del tren en donde se unen los vagones que hay dos puertas, una de cada lado. Hacía frío allí y el ruido era insoportable, pero prefería estar ahí antes que al lado del viejo. Cuando llegamos a Mar del Plata, Sebastián bajó primero del tren y se ubicó cerca de la ventanilla para que yo le pasase por ahí los bolsos. Cuando bajé del tren, después de haber bajado el equipaje, me encontré con que Sebastián estaba hablando con un hombre joven, barbudo y de pelo castaño enrulado que era el dueño de un hotel de tres estrellas que quedaba en La Perla. El hombre estaba buscando clientes desesperadamente, así que nos ofreció un buen precio y nos convenció. Nos llevó en su Jeep blanco junto a una pareja de novios que también había logrado convencer para que se hospedaran en su hotel. Nuestra habitación era grande y luminosa, tenía dos camas, una matrimonial en donde durmió Sebastián y una marinera en donde dormí yo. Había un ventanal que daba a un pequeño jardín y posteriormente a la Avenida Independencia. Ese ventanal nos embaucó durante los días que allí estuvimos, tenía algo especial, el sol casi siempre daba allí, y lo entretenido era que veíamos pasar gente todo el tiempo. Simplemente poníamos a funcionar el equipo de música, escuchábamos unos buenos temas y nos quedábamos observando curiosamente por la ventana. Los días allí fueron buenos. Tomé fotografías de objetos, como por ejemplo una titulada El armario, otra Los libros, otra La mesita de luz, y creo que ninguna más de esas características. El día veinticuatro era la Noche Buena, así que a eso de las ocho y media de la noche partimos a dar vueltas por ahí. En el camino conocimos a unos extraños personajes; Sergio Pérez y a su ensimismado amigo que nunca supe cómo se llamaba. Íbamos caminando, y este Sergio Pérez, al ver la remera de Sebastián que tenía dibujado el rostro del cantante jamaiquino Bob Marley, se acercó y nos preguntó si teníamos marihuana para fumar. Le respondimos que no, pero que igualmente lo podíamos invitar a tomar unas cervezas. Fuimos a tomar cerveza a la puerta de un almacén, y allí sentados nos tomamos tres o cuatro. Luego nos invitó a su casa ya que él estaba con su amigo, pero después el amigo se tenía que ir e iba a tener que pasar solo la Noche Buena. Decidimos ir a su casa a pasar la noche. Vivía en una pieza al fondo de un pasillo que bordeaba un gran edificio donde funcionaba un gimnasio, y él era el sereno. La habitación de él era un caos. Había una cama totalmente desordenada y repleta de ropa y objetos diversos; había también un árbol de Navidad, un equipo de música y una heladera que no funcionaba y que usaba como viejo mueble. Sergio Pérez estaba loco, era enérgico y vivaz, hablaba con elocuencia y soltura, algo especial había en él. Compramos muchas cervezas y festejamos. Sebastián le comentó que yo escribía y que estaba escribiendo un libro, y él en seguida me dijo: Poné ahí, escribí mi nombre, voy a ser rico, acordáte, acordáte… Y yo le dije que sí, que lo iba a hacer. Sergio Pérez había tenido una vida dura. Su madre y sus dos hermanitos, una nena y un nene, habían muerto en un accidente de tránsito, cosa que me informó mostrándome el recorte periodístico que informaba sobre la tragedia. Su padre lo había golpeado repetidas veces, y él me mostraba los dientes que le faltaban por esas golpizas. También había estado preso varias veces por robo. De hecho, cuando apenas lo encontramos, el amigo se robó una bicicleta de un descuidado ciudadano –que la había dejado apoyada en un árbol— delante de nosotros. Nos mostraba una bolsa llena de causas judiciales y las revoleaba por el aire con desdén. Sergio lloró esa noche abrazado a nosotros, que perplejos tratábamos de calmarlo. El amigo ya se había ido. En un momento Sergio se mejoró y empezó a tirarnos petardos, los encendía y nos los arrojaba a los pies, así que con Sebastián nos tapábamos los oídos y superábamos el estruendo. Después se encerró en un baño muy pequeño, encendió un petardo muy poderoso, se tapó los oídos y soportó la explosión. Salió de ese baño aturdido y lleno de humo y gritaba: ¡Uuuuuhhhh!, e imitaba el sonido de un pájaro de reloj despertador haciendo muecas con su mano imitando el pico del supuesto pájaro: ¡Cu-cu, Cu-cu!, decía con cara de chiflado. Después rompió un parlante del equipo de música estrellándolo contra el suelo y rompió una silla del mismo modo. Toda su habitación estaba en ruinas, como su vida. El pasillo era largo y oscuro, y el lugar en donde vivía, que era al fondo del pasillo, era deprimente, la soledad allí lo estaba consumiendo. Después de brindar a las doce en punto nos fuimos rápidamente, decidimos con Sebastián cambiar de ambiente, continuar nuestra fiesta en otro sitio, así que nos despedimos y nos fuimos.

2______________________________

El amanecer del día 25 fue espléndido y soleado, un gran amanecer. A esa altura ya estábamos un tanto cansados, pero continuábamos sedientos. Íbamos sin las remeras, y yo sin las zapatillas, por lo que bromeaba y le decía a Sebastián que yo era Tom Sawyer –por el modo en que me había recogido los pantalones— y él se reía de mi idea. Caminamos muchísimo buscando un comercio para comprar una cerveza gelada, como dice Sebastián en portugués, y de pronto, de la nada, apareció un comercio abierto en un elegante barrio de clase alta. La mujer que atendía el negocio no debería entender cómo podíamos seguir tomando cerveza a esa hora de la mañana. Luego llegamos al hotel y dormimos largo y tendido; era hora de recuperar energías. De esos días en el hotel de Mar del Plata guardo estos escritos:

24 de diciembre de 2000

00:40 hs AM

Hotel La Perla

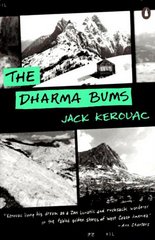

Kerouac escribió un poema que decía algo así:

Sentado en una silla mecedora,

en un hotel de San Francisco…

Hoy lo recuerdo con curiosa complicidad y digo:

Sentado en la parte baja de una cama marinera,

en un hotel de Mar del Plata…

y podría continuar el poema de este modo:

con el sueño atravesado,

con los ojos ojerosos,

con felicidad interna,

con visiones ambiguas de un futuro lejano,

con libertad, con ilusión.

Sentado… Por la amplia avenida

que se ve detrás de la ventana

pasan coches y coches…

***

Hace cuatro días que estamos de viaje, y puedo decir que fueron días agitados. El sábado llegamos con el tren muy temprano, y apenas bajamos de los vagones un tipo se puso a hablar con Sebastián, y resultó ser el dueño del hotel que siempre va a la estación a buscar clientes. Ahora estamos en una pieza chica con dos camas, un baño, una mesa de luz y una ventana que da a la Avenida Independencia. Antes estábamos en otra habitación, en el primer piso, y era más grande y mejor, pero el tipo del hotel al que bautizamos como Muchacho –porque siempre repite esa palabra—, nos dijo que la necesitaba para un matrimonio con dos nenes, entonces nos pidió que nos mudáramos de habitación.

En el hotel La Perla

***

La Casona

1________________________________

De Mar del Plata nos fuimos a Miramar, que en realidad era el verdadero y más importante destino, ya que allí íbamos a trabajar por contrato toda la temporada de verano. Sebastián iba a trabajar de cocinero y yo de mozo en esa casa inmensa y misteriosa que se llamaba Santa Elenita y que iba a inaugurar próximamente como casa de té y de venta de comidas rápidas. El día 27 de diciembre salimos del hotel La Perla con nuestros bolsos, y recuerdo que a las dos cuadras de caminar –pretendíamos ir caminando hasta la estación del ferrocarril— nos miramos cómplices por nuestro cansancio, por nuestra certeza interior de que no llegaríamos a ningún lado así, tan cargados y cansados, entonces decidimos tomar un taxi en la Avenida Independencia. Cruzamos la avenida, y en la esquina estaba la parada de taxis, así que tomamos uno y muy pronto llegamos a la estación de tren. El viaje fue tranquilo, ya que estábamos cansados y no nos movimos de los asientos. El único inconveniente fue que en un momento apareció el gordo guarda del tren por el pasillo y avisó a todos en alta voz: Cierren las ventanillas por favor que van a tirar piedras…, y yo, al verlo tan tranquilo, pensé que estaba bromeando, aparte ¿quién iba a tirar piedras? Y al minuto le pregunté a otro guarda si iba en serio el asunto de las piedras, y me explicó que cruzaríamos unos cuantos kilómetros en donde había a ambos lados de la vía extensas y pobladas villas miserias o villas de emergencia, como dicen los políticos para parecer más correctos en el uso del lenguaje. Lo cierto es que cerramos las ventanillas y cerramos también la segunda ventanilla que es de metal y que en todo caso era la que nos cubriría de un supuesto ataque. Tiraron un par de piedras pero no le pegaron a nadie. Yo pude entrever el paisaje por entre las ranuras da la segunda ventanilla, y había algunas personas que saludaban normalmente y otras que miraban simplemente y se sentirían marginadas, pues si por la puerta de tu propia casa pasa un tren, y cuando lo hace lo hace todo cerrado herméticamente, te debes sentir un poco mal. Pero lamentablemente había que hacerlo de ese modo porque entre los pastizales se escondían los pequeños indiecitos que al ver el tren lanzaban piedras como si el artefacto fuese su peor enemigo. Era un juego un poco serio, pero olvidémonos de él y lleguemos al fin del corto viaje. La estación de Miramar era pequeña y humilde, y lo que recuerdo fue que me senté en el piso apoyado en los bolsos mientras que Sebastián iba a hablar por teléfono con Virginia, que era nuestra futura empleadora y la dueña de La Casona, para preguntarle cómo debíamos hacer para llegar a La Casona desde donde estábamos. En ese ínterin se produce lo que ahora sólo es un curioso recuerdo. Le pedí un cigarrillo a una adolescente que era muy bonita, quizás tenía las caderas grandes pero su rostro era lindo y ella se portó muy bien, pues no tenía, pero le fue a pedir a su amiga, que también me había gustado, y me lo trajo muy amablemente. Lo veo venir a Sebastián y me dice que conviene tomar un taxi, así que nos subimos en un viejo Peugeot 504 y fuimos para allá. En el taxi yo pensaba en cómo sería Virginia y su familia, ya que íbamos a convivir con ellos por más de dos meses, y Sebastián siempre me había dicho que era macanuda y que hablaba hasta por los codos, así que yo tenía una idea favorable de ella, pues me gustan las personas que hablan mucho –no tanto como comprobé después que ella hablaba— y me había hecho una imagen mental que resultó ser antagónica con respecto a la imagen verdadera. Me había imaginado a una mujer de cuarenta y pico de años, alta, morocha, de pelo enrulado pero no muy largo, sonriente y dispuesta a conversar. Bajamos del taxi y allí me esperaba la verdad. Llamamos a la puerta y apareció Virginia con su hija Victoria, una niña rellenita de once años. Virginia era de baja estatura, pelo castaño claro y en mal estado, rostro apático y no en muy buen estado. Victoria era tímida, tan tímida al punto de no hablar y comunicarse solamente con tiernas e inseguras muecas que reflejaban sus pareceres. Pronto comenzó a hablar Virginia y no paró hasta después de una hora y veinte minutos aproximadamente. Nos comentó los asuntos primordiales con respecto al trabajo, y allí nos enteramos que faltaba bastante tiempo para inaugurar al público aquella gigante, vieja y desgastada casa. No tenía ni siquiera el cartel colgado que informaría al simple peatón sobre la existencia de una Casa de Té y ricas y abundantes picadas. Describiré la casa de la forma en que aparezca en mi memoria. Tendría treinta metros de frente enrejados, y de largo tendría –quizás me equivoque— cuarenta y cinco metros o cincuenta. Dentro de esta superficie, mirando desde el frente la parte izquierda, unos diez o doce metros eran de parque y cochera al descubierto. Al fondo de la cochera había un galpón-garaje en donde Miguel, el esposo de Virginia, guardaba su Wolkswagen Gacel bordó. En la parte derecha, mirando desde el frente, estaba La Casona pintada recientemente de color terracota. Al entrar a la casa comprobé lo siguiente. Eran cuatro grandes ambientes principales –más o menos de la mitad de la casa para el frente— de piso de madera, con ventanales amplios y puertas altas como sus techos. Estos cuatro ambientes principales conformaban un gran cuadrado, y todos estaban comunicados entre sí por puertas. En esa parte había dos baños. Ahora observemos el gran cuadrado dividido en cuatro partes iguales desde arriba. El ambiente superior derecho estaba separado por una barra, recientemente construida por Miguel, de la cocina. Ésta a su vez daba al patio, donde había un cuartito en donde guardarían la mercadería del negocio y un baño viejo y grande en donde nos bañaríamos Sebastián y yo. Este mismo ambiente superior derecho, observando siempre desde arriba, daba por una puerta a una habitación grande en donde dormían los tres; Virginia, Victoria y Miguel. A nuestra habitación, que posteriormente bautizamos La Cueva, se llegaba por un corto pasillo que venía desde el ambiente cuadro superior izquierdo, y a su vez nuestra habitación estaba comunicada por una puerta con la de ellos. Lo único que me falta es la hermosa galería que corría paralelamente a la casa desde el principio hasta el final, que era donde desembocaba la vista, por medio de las ventanas, de los dos cuadrados-ambientes de la izquierda. Los cuatro ambientes principales serían destinados para los clientes, se transformarían todos en comedores o en salas de estar para tomar el té o una cerveza bien fría con una abundante picada; opción que yo elegiría. Nos acomodamos en la habitación que bautizamos La Cueva, porque eso es lo que era verdaderamente. Era pequeña y sin ventanas, y por ese motivo muy oscura. La única luz que había era una lámpara perfectamente circular y amarillenta que estaba colgada desde el techo por un caño redondo, negro y largo que hacía que la lámpara estuviera muy baja. A la lámpara la bautizamos La Luna en alguna noche de embriaguez que la dejamos prendida y dejamos volar la imaginación. Había dos armarios, dos camas –una plegable que era la mía—, un escritorio con cajonera y un espejo viejo y manchado en donde nos mirábamos, y por último, un esquinero de madera que no le dimos uso. ¡Ah!, me olvidaba del lavabo. El escritorio lo ubicamos contra la puerta que nos comunicaba con nuestros empleadores, así por lo menos había algo que marcara mejor la distancia. Los días fueron de trabajo, de un poco de tristeza en mis emociones internas, de pasear por la tarde y por la noche por la playa y la peatonal, la especial peatonal de Miramar.

2______________________________

La peatonal era bastante larga por lo que era la ciudad. Por todos lados había unos asientos extraños en su estructura que había puesto el gobierno local para embellecer la calle principal. Recuerdo que había un local que creo que se llamaba El Medio Oriente, en donde vendían artesanías, tallados en madera, máscaras místicas, esculturas, tótems extraños y cientos de artículos más. Con Sebastián nos quedamos dos o tres veces media hora observando minuciosamente aquella vidriera, y porqué no, comiendo aquellas deliciosas barritas de chocolate con soja que comprábamos en un comercio cercano. Siempre elegíamos las cosas que más nos gustaban y soñábamos con comprarlas después de haber ganado dinero con aquel trabajo. Él había elegido una escultura tallada en madera que representaba a un hombre y a una mujer abrazándose estando sentados, y demostraba amor y transparencia; así quisiéramos estar una noche con una mujer. Él también eligió una máscara extraña y muy colorida, y yo había elegido a un mono viejo y sabio tallado en madera de unos treinta centímetros de alto; estaba sentado y contemplativo. Por esa peatonal anduvimos vagando, tomando cerveza, mirando libros y también nos jugamos unas fichas a los flippers, recordando años pasados en Ramos Mejía. Nuestro trabajo allí iba a consistir, hasta que se inaugurara, en hacer trabajos de pintura y limpieza, y también de ama de casa, pues tuvimos que lavar los platos y la cocina. La cocina fue todo un tema, porque los hogareños anfitriones no eran ni muy ordenados ni muy limpios, y con Sebastián, aquel día, estuvimos horas y horas sacando la mugre y las fruslerías que dejaban tiradas por todos lados. Limpiamos el piso y los azulejos, los muebles, el horno, las hornallas, la pileta de la cocina que estaba ennegrecida y todo lo que encontrábamos, pues todo lo que tocábamos tenía polvo. Recuerdo que tuve que limpiar un termo que había ahí, al advertir por la diferencia con los azulejos limpios su polvo acumulado. Entre risas nos comentábamos que estábamos siendo un poco obsesivos con la limpieza, pues nada quedaba sin brillar. No podíamos parar de limpiar porque realmente era un buen entretenimiento. Tomábamos mate, escuchábamos música y podíamos parar a fumar un cigarrillo, ¿qué más podíamos pedir? Lo cierto es que arreglamos los ambientes, limpiamos los vidrios, los muebles, el piso de madera que también enceramos, pintamos una mesa, un armario muy grande y la barra de madera después de haberla lijado fuertemente, armamos las mesas para el público y finalmente habilitamos dos ambientes; el superior izquierdo y el inferior del mismo lado. A todo esto ya habían puesto los dos carteles publicitarios en la entrada que habían quedado muy bien, habían conseguido la habilitación comercial que hasta ese momento estaba en trámites, habían traído y habilitado para el funcionamiento la máquina expendedora de café, aunque el café resultó ser pésimo, por lo menos en esos días, y faltaba poco para la inauguración, que Virginia había establecido para el día 6 de enero. El sábado 30 de diciembre vinieron desde Buenos Aires –para decirlo correctamente desde Ramos Mejía— el hermano de Sebastián, Pedro, y el primo de los dos, Germán. Vinieron una tarde, y con Sebastián ya casi habíamos terminado con un ambiente –cuadro posterior izquierdo—, así que decidimos pasear por la ciudad con el permiso de Virginia. Fuimos al centro y alquilamos uno de esos cochecitos metálicos que funcionan como las bicicletas y que tienen cuatro pedaleras; dos adelante y dos atrás. Fuimos los cuatro andando y nos acercamos al bosque, pero no nos pudimos meter ya que las ruedas de nuestro vehículo patinaban en la arena que había en los alrededores. Dimos unas vueltas y fue muy divertido. Después arreglamos para encontrarnos al día siguiente y partir a la tarde para Mar del Plata, en donde estaba el hermano de Germán, o sea, el primo de Sebastián y Pedro llamado Daniel. Allí estaba él con bastantes amigos. Esa noche dimos unas vueltas por el centro, y los chicos, Pedro y Germán, se quedaron a dormir en la arena de la playa. El domingo 31 partimos los cuatro en ómnibus para Mar del Plata. No sabíamos muy bien cuál era la dirección del lugar en donde estaban parando, pero pronto Sebastián se comunicó por un teléfono público con su otro primo, hermano de Daniel y Germán, llamado Ezequiel, quien le comunicó correctamente la dirección del hotel en donde estaba su hermano y sus amigos. De la terminal de ómnibus de Mar del Plata caminamos como cuarenta cuadras hasta que llegamos al hotel Excélsior, esto nos informaba un cartel rojo de neón y que me hacía acordar a un libro y a su autor. Apenas llegamos hablamos con el encargado que estaba en la puerta, Aníbal, al que bautizamos graciosamente como Almíbar, y en ese ínterin vemos que se asoman desde una ventana del primer piso los amigos de Daniel, que a modo de bienvenida nos arrojaron un petardo encendido que sonó bastante fuerte al estallar cerca de nosotros. Arreglamos un buen precio con Almíbar para los cuatro y decidimos quedarnos a pasar el Año Nuevo con Daniel y sus amigos en el hotel.

CONTINUARÁ...

[Todos estos capítulos pertenecen a la novela corta titulada Aquella percepción, aquel amanecer (2000 - 2001) de Esteban Costa]